2010年10月〜2013年4月まで独立行政法人国際協力機構が行う青年海外協力隊村落開発普及員(現:コミュニティー開発)としてフィリピン共和国で活動していました。

誰からの指示で、どこで活動していたの?

青年海外協力隊の活動は、派遣先の相手国政府からの正式な要請に基づいて行われます。私はフィリピン政府からの要請を受け、青年海外協力隊として派遣されました。

受入省庁はフィリピン国家経済開発庁(NEDA)ボランティア調整局、実際の配属先はレイテ島タナウアン町役場・農業事務所でした。

どんな仕事をしたの?

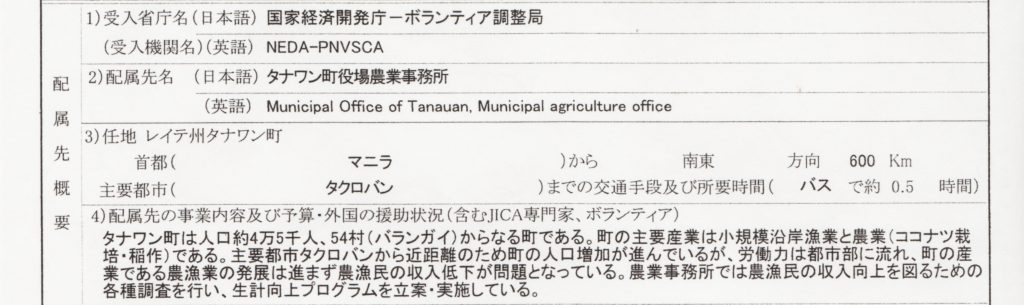

上の画像にある「要請概要」欄には、期待される具体的な業務内容が次のように示されています。

1.残り3村の漁民を巡回訪問し、インタビューやアンケートを通じて生活実態調査を行う。

2.調査結果から、漁民の要望・技術レベル・生活状況を踏まえ、漁民が参加しやすく、かつ収入向上につながるプログラムを立案する。

3.プログラムの目標や計画に沿ったトレーニングやワークショップを実施し、漁民の参加意欲と技術力の向上に寄与する。

4.プログラムに参加する漁民の組織化(組合化)を支援する。

非常に難しく記載されておりますが、実際農業事務所の所長に確認したところ・・・

・・・とのことでした。(とてもざっくり)

しかし、活動を始めた当初には大きな課題がありました。

それは、言葉が通じなかったことです。

フィリピン共和国(以下フィリピン)の公用語はタガログ語と英語ですが、島ごとに独自の言語が存在し、その数は80以上にのぼります。

私が配属されたレイテ島タナウアン町では、ビサヤ語系の一つであるワライワライ語が日常的に使われていました。もちろん、配属時点ではワライワライ語を話せたわけではなく、着任後に学習を開始し、約半年かけて習得しました。

2年半にわたるホームステイ生活では、

家でも職場(町役場)でも、買い物でも、そして夢の中でさえもワライワライ語。

そんな環境に身を置き続けたことで、約半年で仕事に支障なく使えるレベルに到達することができました。

始めの半年〜1年間

活動開始から1年間、農業事務所には私以外にも外国人スタッフが1名おり、アメリカ平和部隊(Peace Corps)から派遣されたバートと一緒に働いていました。

バートは非常に頭が良く、他の外国人ボランティアと比べても落ち着いた雰囲気をもち、複雑な内容を簡潔な英語で、正確に相手へ伝える力に長けていました。そのため、英文レターの作成では多くの助けを受け、仕事の上でも大いに支えてもらいました。

原因を突きとめ、失われた魚を海に呼び戻す

漁民の収入低下は、漁獲量の減少が大きく影響していました。

地域の人々に話を聞いたところ「昔と比べて魚が獲れなくなった」という声が多く寄せられ、現場でもその変化は明らかでした。

バートと共に調査を進めた結果、魚の乱獲や違法漁業、特に“ダイナマイト漁”の蔓延が大きな原因であることが分かりました。

ダイナマイトを使うと、一度に大量の魚を捕れる一方で、稚魚や卵、そして魚たちのすみかである珊瑚まで破壊してしまい、魚が住めない海へと変わってしまっていたのです。

そこで私たちは、

・海の一部を「魚の保護区」として設定する

・人工魚礁を数多く沈め、魚が安心して暮らせる環境を取り戻す

という取り組みを行いました。

こうした活動を通じて、海を「魚が戻ってくる場所」へと再生させることを目指しました。

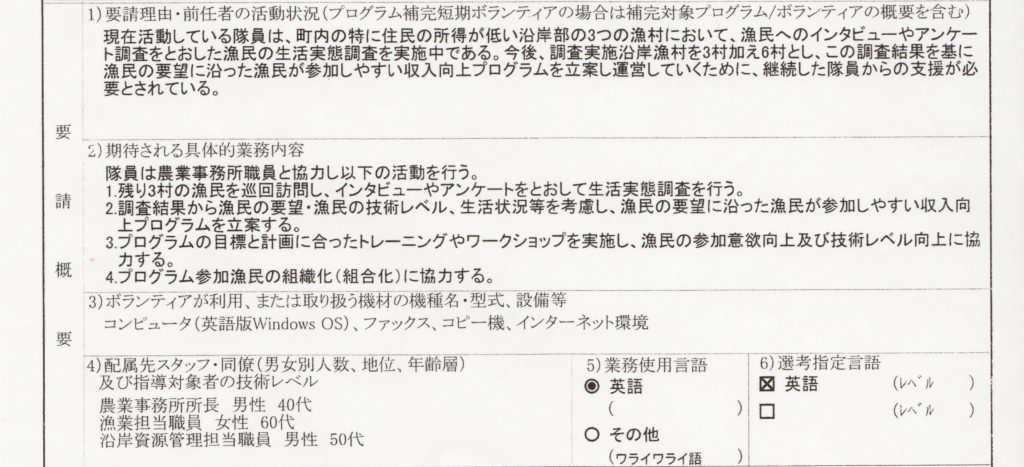

魚がいなくなってしまった海を再生するため、私たちは人工漁礁づくりに取り組みました。上の写真は、漁礁を海底に固定するためのコンクリートブロックを作っている様子です。

まずは山へ行き、漁民と一緒に竹を切り出します。時には漁民の子どもたちも手伝ってくれました。

(本当は学校に行ってほしいのですが、それほど家族の仕事を支えようとしていました。)

切り出した竹を三角形に組み合わせて骨組みにし、その中に木の枝や葉を入れて“魚が隠れられる空間*をつくります。こうした構造は、カウンターパートと議論を重ねて考えたもので、レイテ湾の環境に合う形の漁礁として設計したものです。

切り出した竹を三角形に組み合わせて骨組みにし、その中に木の枝や葉を入れて“魚が隠れられる空間*をつくります。こうした構造は、カウンターパートと議論を重ねて考えたもので、レイテ湾の環境に合う形の漁礁として設計したものです。

完成した三角形の竹枠には、枝や葉っぱをできるだけ多く詰め込みました。

完成した三角形の竹枠には、枝や葉っぱをできるだけ多く詰め込みました。

(写真はまだ材料が少ない段階のものです。)

同じ漁礁を20〜30基ほど製作し、順に海へ沈めていきました。さらに、750m × 1,000m の海域を「魚の保護区」として指定し、タナウアン町役場の指導のもと、正式な保護区として整備を進めました。

こうして、地域の漁民と行政が協力しながら、“魚が戻ってくる海”をつくるための保護区が完成しました。

漁業以外で収入を得るために──魚の養殖場づくりへ

フィリピンに赴任して最初の半年間は、文化や言語の習得に専念しました。その後の半年から1年ほどで、地域の漁民と協力しながら魚の保護区づくりに取り組みました。

しかし、保護区を整備しても、魚が戻ってきて、産卵し、成長して、漁獲量として反映されるまでには数年単位の時間が必要です。

つまり、海を守る活動と同時に、すぐに収入につながる別の手段を考える必要がありました。

そこで2年目以降は、漁業以外で安定した収益を得るための養殖場づくり(アクアカルチャー)に取り組むことになりました。

漁民自身が「やりたい」「得意だ」「成功できそうだ」と感じることを引き出し、そこに寄り添いながらサポートすることです。やりたいことに挑戦し、それが成果につながれば、漁民には大きな達成感が生まれます。「俺たちでもやればできるんだ!」という自信が芽生え、その後の事業も長く続いていく土台になります。そのため、何度もミーティングを重ね、ときには飲み会も開きながら、彼らが本当に望んでいることを丁寧に聞き出していきました。

漁業の専門知識を持つ人に協力を依頼する

まず、地域の集会所にみんなが集まり、養殖場づくりに向けた打ち合わせを始めました。私は漁業の専門知識がなかったため、レイテ州漁業局の担当者、タナウアン町役場農業事務所の担当者、地域の漁民の皆さんと一緒に、毎週ミーティングを重ねました。

「どこに養殖場をつくるのか?」「何の魚が最適なのか?」「どのように工事を進めるのか?」「必要な予算をどう確保するのか?」

こうした一つひとつの課題を、専門知識のある人たちに相談しながら整理していきました。

私は調整役として、分からないことは必ず“分かる人”に来てもらい、現場で直接教えてもらう体制を整えるように心がけていました。

ティラピア養殖場の工事

打ち合わせを重ねた結果、地域の状況に最も合っているとして、ティラピアの養殖を行うことに決まりました。候補地は、漁民たちが所有する集落近くの小さな沼地です。

養殖を始めるには、

・養殖場の整備費

・稚魚の購入費

・餌代

・工事に伴う人件費

など、さまざまな費用が必要になります。

そこで、費用の負担割合は国際協力機構(JICA)が50%、タナウアン町役場が25%、漁民が25%

という形で決まりました。

とはいえ、漁民には十分なお金がありません。そのため、彼らが負担する「工事に伴う人件費」は、漁民自身が参加して労働で補うという形になりました。私自身も、少しでも役に立てればと考え、ポケットマネーで米を1袋購入し、昼食として差し入れしたうえで、工事をスタートさせました。

工事の詳しい様子は、以下の写真をご覧ください。養殖場づくりは、まず沼地をきれいにすることから始まります。下の写真は、作業初日に水草を除去している様子です。

水草にロープを繋げてまとめて取り除く。

お昼ご飯。

水草がなくなり水面が綺麗になった。

切り出した竹を山から運びます。

そのまま竹を養殖場に入れます。

重機はありませんので竹をロープで十字に組み込み人の重さで沼地に刺します。

養殖場の竹枠が完成しました。

竹枠が完成した勢いで監視小屋も制作します。

地域の女性(漁民の妻)が作っているものは監視小屋の屋根です。

竹枠に網を組み込みます。皆んなで事業を計画し、夢を語りながら工事を進めることは楽しい。

養殖場に稚魚を入れます。黄色い網は蚊帳を逆さにした物です。

稚魚の餌。

餌やり台も追加。これで水に濡れなくても餌を撒けます。

4ヶ月くらいで漁獲できる大きさになります。

いよいよ漁獲の時。地域の方々が集まり始めました。

小指ほどの魚が4ヶ月でここまで大きくなりました。

ティラピア養殖を選んだ3つの理由

ティラピアの養殖を導入したのには、次の3つの明確な理由がありました。

1つ目は、販売先(販路)がすでに確立していたこと。

新しい商品を扱う場合、通常は「誰に売るのか」を探す必要があります。

しかし魚の場合、漁民はもともと取引先を持っており、養殖したティラピアも同じ販路で販売できるため、販路開拓の負担がありません。

2つ目は、魚に関する知識が豊富だったこと。

漁民は魚の扱いに慣れており、

・魚の体調の変化

・売りやすいサイズ

・適切な餌の種類

など、養殖に必要な基本的な知識をすでに持っていました。

3つ目は、漁業で使用していた道具を“代用”できたこと。

発展途上国では、日本のように十分な道具が揃っていません。

あっても高価で買えないことが多いため、網・桶・魚を確保する道具など、漁業で使っていた物資をそのまま養殖に活用できた点は大きな強みでした。

これら3つの理由から、ティラピア養殖は「現実的で成功しやすい」取り組みとして選択されました。

任期延長と、2回目の養殖への挑戦

青年海外協力隊の任期は、原則として2年間です。

JICAには決められた予算があり、基本的には任期延長が認められていません。

しかし私は、どうしても 「1回魚を育てて売ったところで終わり」 にしたくありませんでした。

漁獲した魚を売却し、その利益で餌や稚魚を購入し、2回目の養殖が自走できるかどうか”を確認しない限り、事業が本当に地域に根付いたとは言えないからです。

途上国では、1回だけ事業を実施して満足し、その後続かずに終わってしまうケースが少なくありません。

だからこそ私は、タナウアン町長にお願いし、JICA宛に 事業継続の必要性を説明する手紙 を書いていただきました。

その結果、異例ではありますが半年間の任期延長が認められました。

そして、現地で2回目の養殖がきちんと回ることを確認し、2013年4月、任務を終えて日本に帰国しました。

養殖場と街の崩壊

漁民の組織化、魚の保護区の整備、ティラピア養殖場の運営、そして行政の適切なサポート体制。

これらが整ったことで、養殖場はようやく軌道に乗り、安定して稼働し始めました。

しかし、2013年11月8日。

レイテ島に台風30号(フィリピン名:ヨランダ)が上陸し、タナウアン町は壊滅的な被害を受けました。

最大風速105m/s、中心気圧895hPaという歴史的な超大型台風です。

町役場、病院、警察署、マーケット……

地域の主要な施設が次々と破壊され、日常生活そのものが失われてしまいました。

そしてもちろん、私たちが作り上げた養殖場も完全に壊滅状態となりました。

災害直後の被災地に、専門知識を持たない人が入ってしまうと、水・食料・寝床など、被災者のための貴重な資源を奪ってしまう可能性があるためです。

その半年間、私は日本でできる支援に取り組みました。メディアを通じて被災状況を伝え続け、

共同通信が掲載した記事がきっかけとなり、ナーサリー富田幼児園の園児たちがフィリピン新聞をつくってくれるなど、子どもたちにも台風被害への関心を持ってもらう活動につながりました。現地に直接行けなくても、日本からできることを続けた半年間でした。

私は2014年4月、約10日間フィリピンに滞在し、レイテ島の被災状況を自分の目で確認しました。

下記の写真は、その時に記録したものです。

台風による死者は1万人近いと言われています。しかし、フィリピンでは出生登録がされていない人も多く、実際の死亡者数は正確には把握できていない状況でした。

街を歩くと、いたるところに簡易的に作られた墓地があり、そこに暮らしていた人々の生活と命が失われた現実を、現地で強く感じました。

養殖場は壊滅状態でした。そもそも養殖を行う余裕すらありません。その日の生活に精一杯です。

夢を語り、あれだけ苦労して杭を刺した沼ですが、写真の通り壊滅状態。

被災後の生活を立て直すため、漁民の皆さんと集まり、今後について話し合うミーティングを行いました。多くの国々から支援が届いていること、JICAからのサポートが継続して受けられること、

被災後の生活を立て直すため、漁民の皆さんと集まり、今後について話し合うミーティングを行いました。多くの国々から支援が届いていること、JICAからのサポートが継続して受けられること、

そして養殖場の再建だけでなく、生活を続けていくために本当に何が必要なのか・・・そういったことを一つひとつ確認しながら、みんなでこれからの暮らしの方向性を話し合いました。

日本から持ってきた「道の駅くんま水車の里」からの義援金を漁業組織に渡しました。

NGOの支援

その後、国際NGOであるSave the Childrenの支援が入り、漁民の方々による養殖場は、以前よりも大きく、より本格的な形で再建されました。その様子はFacebookを通じて現地の人々とメッセージをやり取りしながら、継続的に確認することができました。

2014年以降、フィリピン・レイテ島を再び訪れる機会をなかなか作れずにいますが、もし時間を確保できるのであれば、もう一度現地を訪れ、再び関わっていけたらと強く願っています。

青年海外協力隊で学んだこと

この経験を通して私が強く感じたのは、支援とは「何かを与えること」ではなく、

共に悩み、共に考え、共に前へ進むための伴走だということです。

フィリピンで出会った人々の笑顔や、互いに支え合いながら生きる姿勢は、

今でも私の仕事や人生の大切な指針になっています。

いつかまたレイテ島に戻り、

あの日の続きを共に歩める日が来ることを願っています。

そして、あの海で暮らす人々の未来が、これからも穏やかで豊かでありますように。

土田 哲也